H. G. 웰스의 『우주전쟁(The War of the Worlds)』은 1898년에 출간된 고전 SF 소설이지만, 21세기를 사는 오늘날에도 여전히 유효한 질문을 던진다.

과연 이 이야기는 단순한 외계인의 침공 이야기인가? 아니면 인간 문명에 대한 경고이며, 현대의 성찰을 촉구하는가?

『우주전쟁』을 현대적 관점에서 다시 읽고, 이 작품이 지금 우리에게 어떠한 통찰을 주는지 살펴보자.

줄거리 요약

소설은 어느 날 영국에 떨어진 유성에서부터 시작된다. 유성이라 함은 화성인들이 지구에 찾아온 것이며, 트라이포드라는 세 다리 기계에 탑승한 화성인이 등장한다. 화성인들은 인간과는 전혀 다른 형태를 지녔고, 열광선과 독가스라는 무기로 무차별적으로 인간을 학살한다. 런던과 그 주변은 순식간에 폐허가 되고, 주인공은 아내와 헤어진 채 살아남기 위한 여정을 시작한다. 하지만 모든 인간의 노력과 저항에도 불구하고, 화성인을 물리친 것은 인간이 아닌 '지구의 미생물'이었다. 화성인은 지구의 박테리아에 적응하지 못하고 몰살당하며 이야기는 끝을 맺는다.

유리 구조물 같은 인간 문명

6백만 인구의 도시 전체가 동요하고 미끄러지고 달아났다. 사람들의 엄청난 행렬이 북쪽으로 향했다.

"검은 독가스다!"

사람들이 소리쳤다.

"불이야!"

이웃한 교회에서 울리는 요란한 종소리는 소란을 더욱 가중시켰다. 부주의하게 달리는 바람에 수레가 부서지고 비명과 저주가 난무했다. (「런던에서」, 145p)

『우주전쟁』 에선 영국 사회의 시스템, 군대, 언론 등 문명을 구성하는 여러 요소들이 화성인의 침공 앞에서 얼마나 무력한지를 보여준다. 이는 문명이 한순간에 무너질 수 있는 유리구조물과 같다는 경고다. 겉으로는 단단하고 견고해 보이는 런던이었지만, 실제로는 외부 충격에 쉽게 산산조각 날 수 있는 구조물과 같다. 인간 문명도 극도의 복잡성과 정교함을 자랑하면서도 아주 작은 틈이나 예기치 못한 충격에 무기력하게 무너질 수 있다.

우리가 안전하다고 믿는 사회 시스템인 의료, 교통, 식량, 통신, 금융은 사실 수많은 연결 고리 위에 얹혀 있는 취약한 네트워크이며, 그중 하나만 끊겨도 전체가 마비될 수 있다. 현대에서도 자연재해, 원전사고와 같은 단 하나의 충격으로도 문명이 급격히 와해된 사례들을 접하게 된다. 그동안 일상으로 여겼던 시스템들은 얼마나 위태로운 균형 위에 놓여 있는지 사건들을 통해 여실히 보여준다.

『우주전쟁』에서 런던 시민들은 자신들이 거주하는 도시가 안전하다고 믿었지만, 화성인의 열광선과 독가스로 산산이 부서진다. 우리 또한 그러하다. 재난은 예고 없이 찾아오고, 우리 문명은 그 앞에서 생각보다 덧없다.

제국주의의 거울: 식민지 피지배자가 된 영국

화성인들을 잔악한 종족이라고 판단 내리기 전에, 우리는 사라진 아메리카 들소나 도도새와 같은 동물뿐 아니라 같은 인간이지만 지능이 낮은 종족에게 우리가 가했던 잔악하고 무자비한 폭력을 기억해야 한다. 테즈메이니아 사람들은 보통 사람들과 비슷하게 생겼음에도 불구하고 유럽 이민자들에 의해 50년 만에 절멸되었다. 만약 화성인들이 똑같은 생각으로 전쟁을 벌인다면, 우리가 그에 대해 불평을 늘어놓으며 자비의 전도사라도 되는 양 행동할 수 있을까? (「전쟁 전야」, 24p)

화성인은 기술적으로 압도적인 문명으로 묘사되며, 영국인은 그 앞에서 무력하고 공포에 질린다. 이는 곧 제국주의적 침략을 받았던 식민지 주민들의 입장을 체험하게 만드는 장치다. 웰스는 이처럼 강자였던 영국 독자들에게 자신들이 타인에게 저질렀던 폭력이 어떤 의미인지 되돌아보게 한다.

이는 유럽 국가들이 '문명화'라는 이름으로 행한 침략이 실제로는 일방적인 폭력과 파괴였음을 되묻는다. 유럽의 입장에서 테즈메이니아는 '발견'이었지만, 피지배 민족에게는 생존의 기반을 무너뜨리는 '침략'이었다. 이와 같이 『우주전쟁』에서 화성인들의 침공은, 웰스가 식민주의 시대의 유럽을 비추기 위해 의도적으로 배치한 거울 효과이며, 이를 통해 독자 스스로 자신의 문명과 도덕을 성찰하게 만든다. 이런 면에서 『우주전쟁』 은 제국주의에 대한 풍자이자 반성문으로 읽을 수 있다.

자연의 역습: 인간 중심주의에 대한 반전

거인 같은 기계들이 여기저기 있고 광석 더미와 이상한 모양의 집들이 보였다. 그 주변으로 뒤집혀진 전투 로봇들, 뻣뻣하게 굳어 있는 조종 장치들과 굳은 채 누워 있는 열두엇 정도의 화성인들이 보였다. 모두 죽어있었다! 그들의 신체 조직이 대항할 준비를 갖추지 못한 부패성 박테리아와 질병 박테리아의 공격으로 생명을 잃은 것이다. 인간이 소유한 무기들은 모두 효과를 발휘하지 못했지만, 지혜로우신 하느님이 이 지구에 내려 준 하잘 것 없는 미물에 의해 죽음을 맞이한 것이다. (「죽음의 도시 런던」, 274-275p)

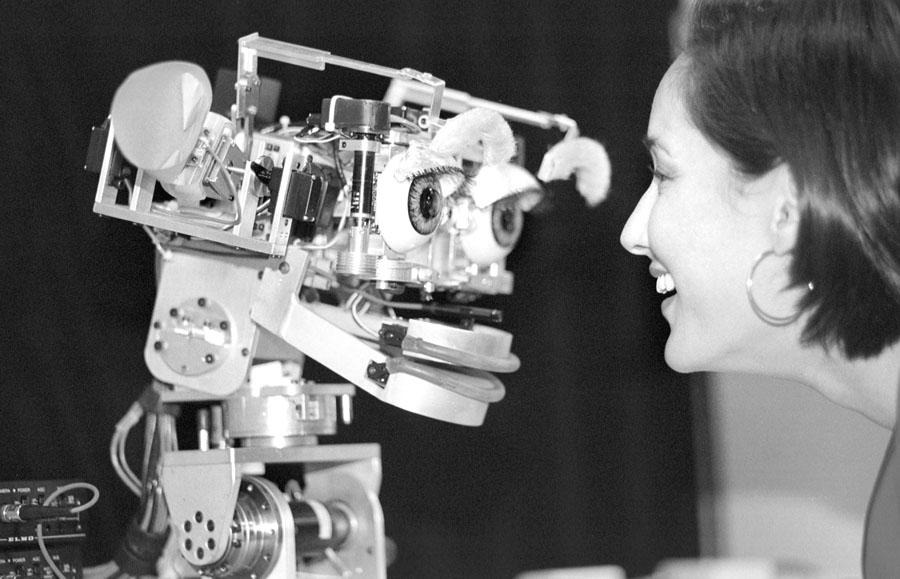

화성인을 물리친 것은 인간의 무기가 아니라 지구의 미생물이었다는 설정은 의미심장하다. 이는 인간 문명, 인간 중심 사고가 편협한 지를 보여준다.

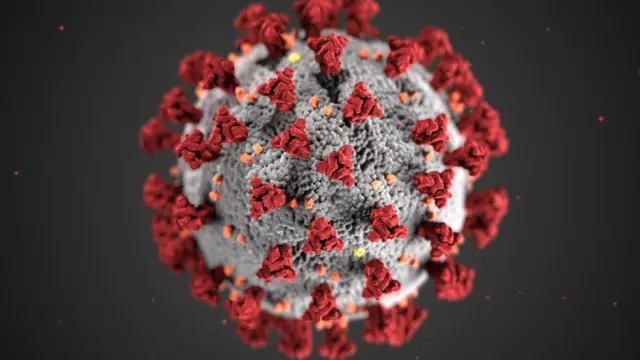

이 설정은 우리가 겪은 코로나 19 팬데믹과 겹쳐진다. 바이러스라는 눈에 보이지 않는 미생물이 전 세계를 멈춰 세운 그 사건은, 현대 문명이 얼마나 허약한 기반 위에 놓여 있는지를 보여주는 사례였다. 인간은 달에 가고, 유전자를 조작하고, 인공지능을 만들지만, 정작 마스크 하나로 생존을 유지해야 했다. 이것은 『우주전쟁』 에서 화성인을 무너뜨린 '미물'의 의미와 겹친다. 고등 문명이나 강력한 무기보다, 생명의 근본적 조건이 갖는 힘이 얼마나 강력한지 일깨운다.

작은 생명체가 강력한 외계 문명을 무너뜨렸다는 것은 자연의 질서와 보이지 않는 균형에 대한 강조가 담겨 있다. 인간이 통제할 수 없는 생태계의 힘을 웰스는 주목하였고, 현대 사회가 자주 간과하는 생태적 관점을 보여주고 있다. 이 작품은 우리에게 자연에 대한 겸손, 인간 문명의 지속 가능성에 대한 성찰을 준다.

『우주전쟁』은 SF의 고전이지만 단순히 낡은 이야기가 아니다. 오늘날의 전쟁, 제국주의의 잔재, 환경 생태계와 같은 이슈들을 되돌아보게 만든다. 웰스가 인간 문명을 냉철하게 해부하며 드러낸 통찰은, 디스토피아적 미래를 그리는 현대 SF들과도 연결이 된다.

『우주전쟁』의 주인공은 지구를 침공하는 외계인이 아닌 인간 문명이다. 소설은 지금 여기 우리의 세계를 비추는 날카로운 거울과 같다. 이 거울을 바라보는 우리는 앞으로 어떤 얼굴을 지어야 할까?